I numeri della scuola: una presenza femminile dominante

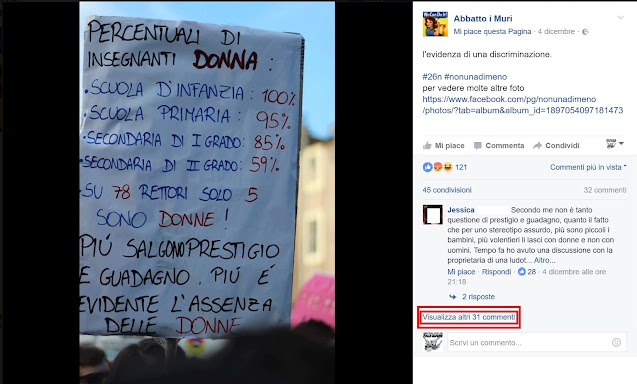

Il cartellone mostrava le seguenti percentuali di insegnanti donne:

Scuola dell’infanzia: 100%

Scuola primaria: 95%

Scuola secondaria di I grado: 85%

Scuola secondaria di II grado: 59%

Rettori universitari: 5 donne su 78

Il messaggio conclusivo era chiaro: “Più salgono prestigio e guadagno, più è evidente l’assenza delle donne.”

Tuttavia, questa lettura ignora un dato fondamentale: la stragrande maggioranza del personale docente in Italia è composta da donne. Secondo i dati del MIUR, oltre l’80% degli insegnanti italiani è di sesso femminile. In particolare, nella scuola dell’infanzia e primaria, la presenza maschile è quasi nulla. Eppure, questa evidente asimmetria non viene mai denunciata come discriminazione nei confronti degli uomini.

Il paradosso del prestigio: pochi ruoli apicali, ma stipendi al vertice

È vero che tra i rettori universitari le donne sono una minoranza. Ma è altrettanto vero che la rettrice con lo stipendio più alto in Italia è una donna: Silvana Ablondi, secondo un’inchiesta de Il Fatto Quotidiano, percepisce oltre 187.000 euro lordi all’anno. Questo dimostra che, pur essendo numericamente inferiori, le donne possono raggiungere posizioni di vertice e retribuzioni elevate.

Inoltre, i rettori vengono eletti dai collegi dei docenti, composti in larga parte da donne. Se la rappresentanza femminile ai vertici è bassa, non si può attribuire la responsabilità a un generico “patriarcato”, ma piuttosto a dinamiche accademiche complesse, spesso legate a logiche di potere consolidate e non necessariamente di genere.

Chi sono i “baroni” dell’università italiana?

Nel contesto accademico italiano, i baroni sono spesso professori ordinari che, nel tempo, hanno accumulato potere decisionale su:

Concorsi e assunzioni: possono influenzare la selezione di ricercatori, assegnisti e docenti, spesso favorendo candidati “fedeli” o interni al proprio gruppo.

Distribuzione delle risorse: decidono su fondi di ricerca, incarichi didattici e accesso a progetti.

Carriere accademiche: controllano l’accesso a dottorati, abilitazioni e promozioni, creando un sistema di cooptazione.

Questo sistema è stato definito da alcuni studiosi come una forma di feudalesimo accademico, dove il merito può essere subordinato all’appartenenza a un “clan” o a logiche di scambio di favori.

Le criticità del sistema baronale

Mancanza di meritocrazia In molti casi, i concorsi pubblici sono stati oggetto di inchieste per favoritismi e irregolarità. Secondo un’indagine della Procura di Catania, ad esempio, sarebbero stati truccati 27 concorsi per professori e ricercatori, coinvolgendo decine di atenei italiani.

Ostacoli alla mobilità accademica I candidati esterni spesso non hanno possibilità reali di vincere un concorso se non sono “graditi” al dipartimento. Questo limita la circolazione delle competenze e penalizza i profili più innovativi.

Effetti sulla rappresentanza di genere Anche la scarsa presenza femminile ai vertici può essere legata a queste dinamiche: se i meccanismi di selezione sono chiusi e autoreferenziali, è più difficile per chi è fuori dai circuiti consolidati — spesso donne o giovani — accedere a ruoli apicali.

Il rischio della lettura ideologica

Ridurre la questione della rappresentanza femminile a una semplice opposizione tra uomini privilegiati e donne discriminate rischia di semplificare e distorcere il dibattito. In molti settori pubblici, come l’istruzione, le donne non solo sono maggioranza, ma spesso godono di maggiore stabilità lavorativa e accesso alle graduatorie.

Il problema non è la presenza femminile, ma l’uso strumentale dei dati per sostenere tesi ideologiche. Se si vuole davvero parlare di parità, è necessario analizzare i numeri con onestà intellettuale, riconoscendo sia i progressi compiuti sia le criticità ancora presenti.

Conclusione

La parità di genere è un obiettivo condivisibile, ma va perseguita con rigore, evitando letture parziali o ideologiche. I dati sulla scuola italiana mostrano una forte presenza femminile, che non può essere ignorata quando si parla di discriminazione. Solo un’analisi equilibrata può contribuire a un dibattito costruttivo e rispettoso.